公開日 /-create_datetime-/

一般的に「離職率」とは、ある一定の期間に退職したり、解雇された人の割合を示しています。厚生労働省が毎年行う「雇用動向調査」で用いられている、より厳密な定義によれば、「他企業への出向者・出向復帰者を含み、同一企業内の他事業所への転出者を除く」「常用労働者のうち、調査対象期間中に事業所を退職したり、解雇された者」ということになります。ここで言われる「常用労働者」とは期間雇用でない者、あるいは1ヶ月以上働いている者のことなので、「離職率」を簡単に言えば、同一企業内での移動を含まない社員の退職や離職の割合だといえるでしょう。

今回はこの「離職率」について説明します。

目次【本記事の内容】

目的や場面で異なる離職率の定義

上では離職率の定義について紹介しましたが、その内容や計算方法は各目的や場面で異なります。厚生労働省の出している雇用動向調査では、年間の離職者数÷1月1日現在の常用労働者数×100で出していますが、表記される各場面に応じて、基準として使用するべき数値が変わってくるからです。

たとえば、次のような離職率が表記されることがあります。

• 起算日から1年間の離職者数÷起算日における在籍者数×100

• 新卒社員が3年以内に離職した割合

• パートタイム社員を含めている場合

起算日から1年間の離職者数÷起算日における在籍者数×100

1年間でどれだけの人が辞めたかという全体的な数字を算出する際に、この計算方法が用いられます。一年間に離職した人の数÷残っている社員の数という計算方法で「ある会社の離職率」といった一般的な数字が求められる際にはこの値が用いられることが多いです。

新卒社員が3年以内に離職した割合

新卒で就職して3年未満でやめた、社会人経験のある比較的若い求職者のことを、第二新卒と呼びます。厚生労働省が出している「学歴別卒業後3年以内離職率の推移」というデータによれば、新卒社員が3年以内に離職する割合は約3割だとされており、すでに第二新卒向けの転職市場も確立されています。

ただ、やはり新卒での求職者にとっては、新人が定着するような環境が整っているかどうかは、気になるポイントです。3年以内の離職率の数字を見ることで、実態を予測する指標のひとつになるため、最近は大手新卒採用サイトがこの割合を掲載しています。

パートタイム社員を含めている場合

企業の中には、パートタイムの定着率を発表している企業もあります。一般にパートタイム社員は正社員と比べて離職する可能性が高いと考えられますので、この離職率が高いからといって、環境が良くない企業だと考えることは必ずしも正しくないという意見もありますが、やめやすい人たちが定着しているということは環境が良い職場だという意見もあるようです。パートタイム社員の離職率を見る際には、その企業がどのような業種なのか、一般に定着しやすい仕事だとされているかなどを考えて見たほうがよいでしょう。

厚生労働省が出しているデータで見る離職率

次に、厚生労働省が出している離職率に関する様々なデータを見てみましょう。直近の平成29年(2017)年のデータをもとにして説明していきます。

第二新卒に関して

厚労省のデータでは「新卒社員が3年以内に離職する割合は約3割」と出ていますが、その中身を詳しく見てみると、だいたい1年2年と年を経るにつれて離職率はわずかに減っていくようです。しかし、全体的に見て1年でだいたい10%ずつやめてしまうようです。

産業別の離職率

全業種の離職率平均値は12~13%となっていますが、実際の数値は産業によって大きく異なります。全国平均で見ると、離職率が最も高いのは宿泊業で30%、つぎに娯楽業で22.1%、そしてサービス業で18.1%となっています。離職率の最も少ないのは郵便局や〇〇共同組合などの複合サービス事業で7.7%、つぎに建設業で8.4%、そして製造業の9.4%となっています。

年齢、性別ごとに見る離職率

男女を比較すると、全体的に女性の離職率の方が高くなります。たとえば25〜29歳の男性社員の離職率は17.5%ですが、女性は24.6%となっています。その後、65歳以上になるまで女性の離職率は男性よりも高い水準を維持しています。

この男女間の差は、やはり、結婚・出産に伴う女性の離職が関係していると考えられるでしょう。

離職の理由

最後に、厚生労働省が発表している「転職入職者が前職を辞めた理由」を参考に、離職の理由について見ていきましょう。

まず男性の場合、職場を辞める一番の理由は、労働条件、収入、会社の将来に不安を感じたという3つが最も多くなっています。それに対して女性の場合は、労働条件、人間関係、収入の3つが大きな理由になっており、会社の将来性を理由に離職する人はかなり少なくなっています。

先ほどの、男女別の離職率の数値から見ても、男性の方が比較的、長く働くことを意識して会社選びをしていると言えるのではないでしょうか。

まとめ

以上、離職率について見てきました。厚生労働省のデータによれば、業種によって離職率には増減があるものの、離職率は全体的に見てだいたい12~13%くらいが平均値だといえます。

今回の記事で「離職率」について正しく理解するとともに、前述の各種数値と比べ、あなたの会社の離職率はどうなっているか、是非一度見直してみてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

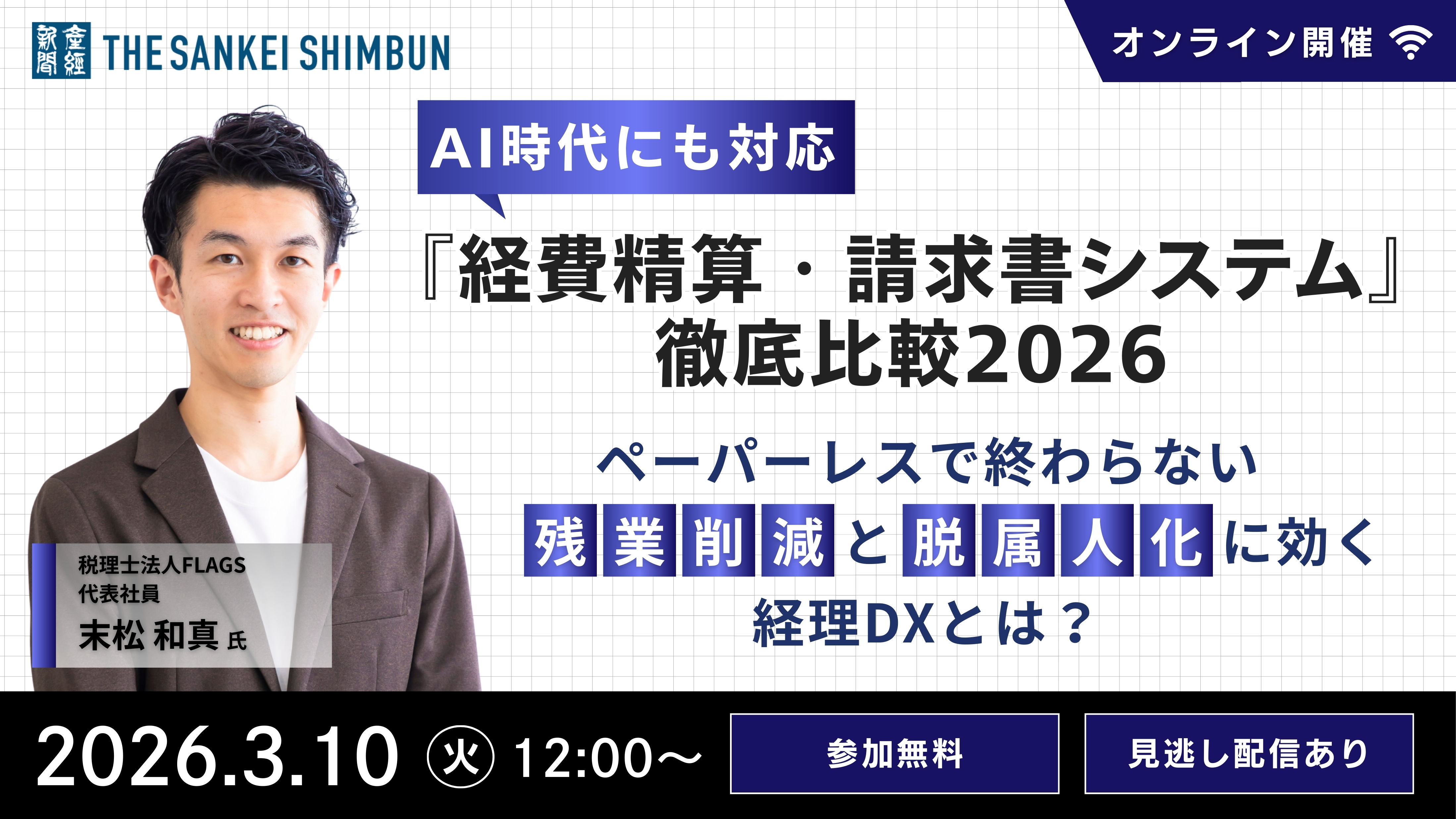

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

会計システムのクラウド化が経営判断の適正化・スピード化を実現

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

おすすめ資料 -

上場企業の経理担当者が知っておくべきPMIの基礎知識

おすすめ資料 -

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!

おすすめ資料 -

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴

おすすめ資料 -

振替休日の月またぎ対応!給与計算ミスを防ぐための必須知識

ニュース -

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下

ニュース -

介護休業制度とは?―2025年法改正と制定経緯から考える、仕事と介護の両立支援の本質―

ニュース -

【役員の死亡退職金と税金】課税対象額のシミュレーションと「規程がない」時の対応策について解説!

ニュース -

「インポスター症候群」を知り、人事の観点からできる対処法を学ぶ

ニュース -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

おすすめ資料 -

中堅企業はココで選ぶ! 会計システムの選び方ガイド

おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

おすすめ資料 -

過重労働の判断基準と健康リスクを徹底解説 ─ 厚労省ガイドラインで学ぶ企業の防止策

ニュース -

6割の総務が福利厚生と従業員ニーズのギャップを実感するも、3割超が見直し未実施

ニュース -

契約書に訂正スペースがない場合はどうする?訂正印・覚書・再作成の実務対応を解説

ニュース -

介護短時間勤務制度とは?―制度の概要と制度設計に必要な視点を考える―

ニュース -

固定資産の除却はどこまで認められる?廃棄との違いや仕訳方法を解説!

ニュース