公開日 /-create_datetime-/

個人だけでなく法人にもエシカルな行動が求められる昨今、企業としてサステナブルな環境保護活動に取り組めているかどうかというポイントは、社会および求職者からも年々注目されやすくなってきている指標のひとつ。しかし実際の事業内容とエコ意識のアクションの関連性が薄く、具体的な取り組みに苦慮している企業さまも多いことと思います。

廃棄予定の規格外食材を再利用したアップサイクル商品開発や、児童養護施設への寄付などを通じて社会貢献に取り組んでいる私たちスナックミーは、食品ロスを防ぐための商材がSDGs達成の身近なきっかけになるのではという可能性のもと【フードロスに関する認知度・意識調査】を実施。その結果から、フードロス削減に役立つ消費者行動は企業の福利厚生にも絡めうるという気づきを得ました。サステナビリティを意識した置き食サービス『snaq.me office (スナックミーオフィス)』を運営する、スナックミーならではの独自調査の結果をご覧ください。

■ 調査概要:フードロスに関する調査

■ 調査対象:20〜64歳の男女

■ 調査期間:2022年10月18日〜10月24日

■ 調査方法:ネットリサーチ

■ 調査地域:全国

■ 有効回答数:580サンプル

目次本記事の内容

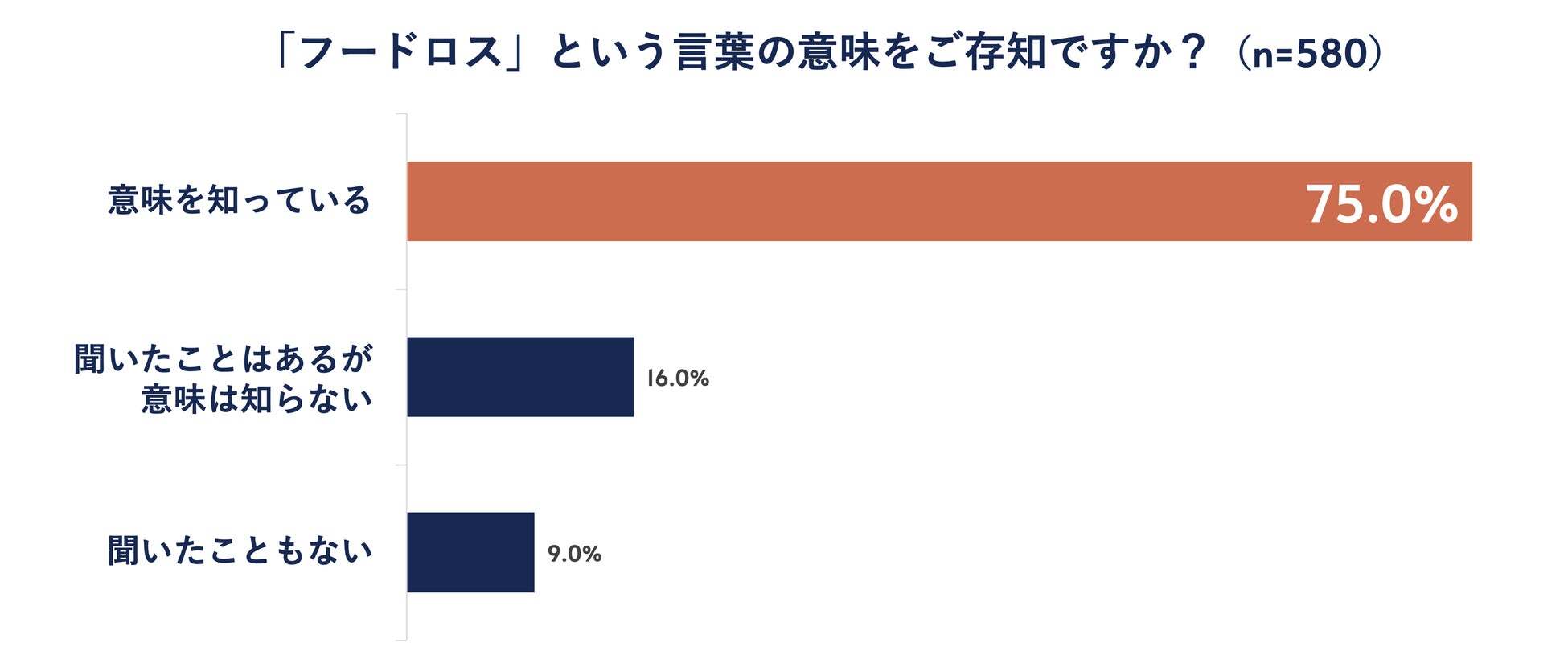

フードロスの認知度は高く7割以上

フードロス(食品ロス)とは本来食べられるはずだった・まだ食べることができた食品を廃棄してしまうことを指す言葉ですが、そもそもこの意味を理解できている人はどれくらいいるのでしょうか。認知度については以下のような結果となりました。75%が「意味を知っている」と回答した一方で「(言葉を)聞いたこともない」という人は9%とごく僅かに留まり、広く浸透していることがうかがえます。近年誰しもよく耳にする「SDGs」や「サステナビリティ」などのワードに比べ、フードロスは呼称そのものがわかりやすいものであるため、認知が日頃からエコ意識を強く持っている人だけに限られないと推測できます。

lockこの記事は会員限定記事です(残り2999文字)

会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!

おすすめコンテンツ

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド

おすすめ資料 -

成功事例に学ぶ!電子署名を活用したDX戦略とは

おすすめ資料 -

電子契約における代理署名・代理押印

おすすめ資料 -

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント

おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて

おすすめ資料 -

クラウド型業務ツールの選び方と活用術|生産性向上と働き方改革を実現する秘訣

ニュース -

IT導入補助金の賃上げ要件とは?達成できなかった場合どうなるか解説

ニュース -

人事制度設計とは|設計の流れや注意すべきポイントを解説します

ニュース -

法人携帯のMNP(乗り換え)方法まとめ|費用や注意点も

ニュース -

退職代行とは?メリットやデメリット、具体的な取り組み事例やポイントを紹介

ニュース -

退職者インタビューサービス資料

おすすめ資料 -

請求書受領サービスの 失敗しない選び方

おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集

おすすめ資料 -

Docusign CLM 導入事例(ウーブン・バイ・トヨタ株式会社)

おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

おすすめ資料 -

見積書に有効期限は必須!その理由や業界・状況別の決め方を詳細解説

ニュース -

経理の仕事はきつい?3つの解決策や向いている人・向いていない人の特徴など

ニュース -

日商簿記1級の試験日程や難易度、取得のメリットを徹底解説!

ニュース -

【2025年版】ビジネス実務法務検定2級(ビジ法2級)とは? 概要や独学で合格する勉強法を徹底解説!

ニュース -

最大100万円で治療と仕事の両立を支援「東京都難病・がん患者就業支援奨励金」とは

ニュース

ポイントをGETしました

ポイントをGETしました