公開日 /-create_datetime-/

労災が発生した際の会社の義務としてはどのようなものがあるのでしょうか?

労災が発生しても、デメリットを恐れて会社が労災を認めないことがありますが、それは「労災隠し」として違法になります。また、会社には、休業3日目までの賃金補償義務や労働者死傷病報告の提出義務もあります。

ここでは、労災が発生した際に会社がしなければならないことを見ていきましょう。

労災請求手続きに対する助力義務と証明義務

労災が発生した際には、労災保険の給付請求手続きについての「助力義務」と「証明義務」が会社には発生します。助力義務と証明義務は、労働者災害補償保険法施行規則 第23条において次のように定められています。

「第二十三条 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。」

※法律の条文の形式上「1」はありません。混乱されないようご注意ください。以下の条文も同様です。

労災請求の手続き自体は、被災者本人または遺族が行うこととされています。多くの会社においては労災請求手続きを会社の人事部などが行いますが、これは手続きを代行しているだけであり、請求手続きをどうするかについてはあくまでも被災者本人または遺族が決めることです。

ただし、会社には助力義務がありますので、手続きを遅滞なく行うことができるよう積極的に関与することが必要となるでしょう。

また、労災請求手続きに際しては、会社の証明が必要となります。これについても、災害の状況や原因などに相違がない場合には、速やかに行うことが重要です。

ただし、労災であるかどうかについての認定は労働基準監督署が行います。会社の証明は、あくまでも事実関係についての証明であり、労災であることの証明ではありません。

デメリットを恐れた労災隠しは違法

労災が発生した際、

・労働基準監督署により立入検査されることがある

・労災事故を起こすと保険料が値上がりすることがある

などのデメリットを恐れ、被災者に対して会社が健康保険での治療を求めるケースがあります。

しかし、労災であるにもかかわらずそれを認めないことは「労災隠し」の違法行為となりますので注意しましょう。

労災隠しは、労働安全衛生法100条及び120条の規定により処罰されることがあります。

「労働安全衛生法

第百条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

2 (略)

3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一~四 (略)

五 第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者」

休業3日目までの賃金補償義務

労災により被災者が休業した場合には、4日目以降については労災保険より休業補償が給付されます。ただし、3日目までの分については、平均賃金の6割に当たる休業補償を会社が行わなければなりません。

「労働基準法 第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。」

労働者死傷病報告の提出義務

会社には、労災事故が発生した場合に「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に提出する義務があります。

労働者死傷病報告は、被災者が死亡または休業4日以上の場合には「遅滞なく」、休業が3日以内の場合には、

・1月~3月に発生したもの …4月30日

・4月~6月に発生したもの …7月31日

・7月~9月に発生したもの …10月31日

・10月~12月に発生したもの …翌年1月31日

が提出の期限となります。

「労働安全衛生規則

第九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」

まとめ

労災が起こった際に補償の責任を負っているのは、労働基準法によりあくまでも会社であるとされています。労災保険により補償金の給付が行われるのは、会社の責任を肩代わりし、会社の負担を軽減するためのものです。

労災が起こった際には、労災請求の手続きを速やかに進め、被災者や遺族に対して誠実な対応をすることが重要です。

誠実な対応がされない場合には、被災者や遺族が会社に対して対抗姿勢を示すケースも少なからずありますので、注意しましょう。

関連記事1:労災って何?労災保険の概要と給付内容

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

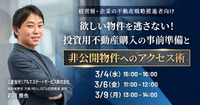

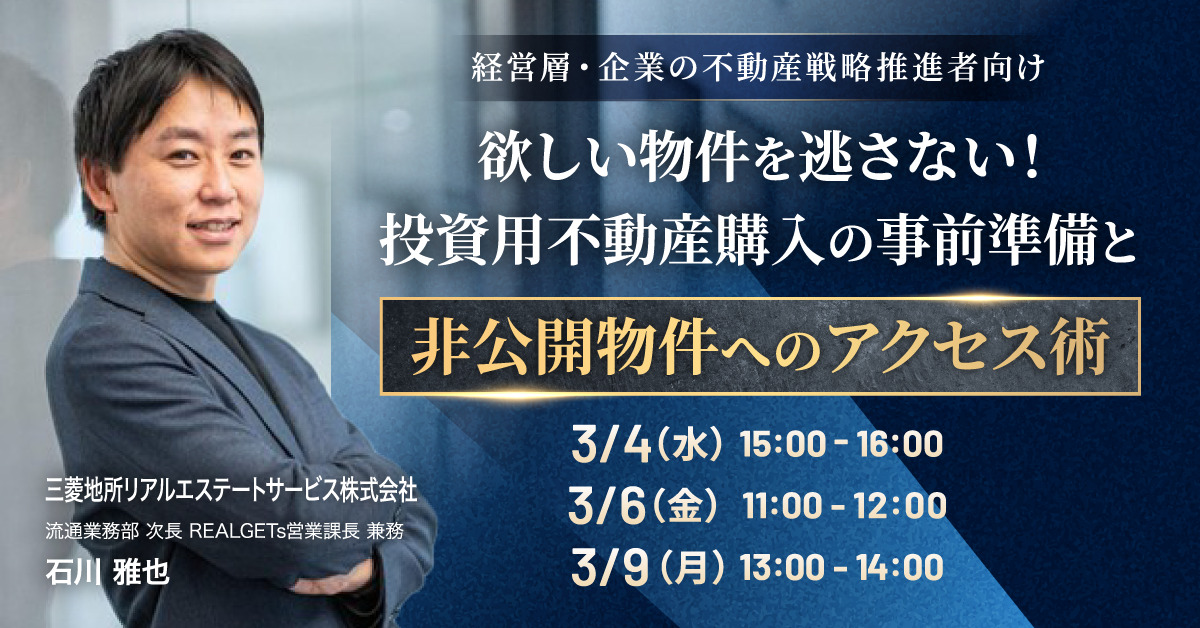

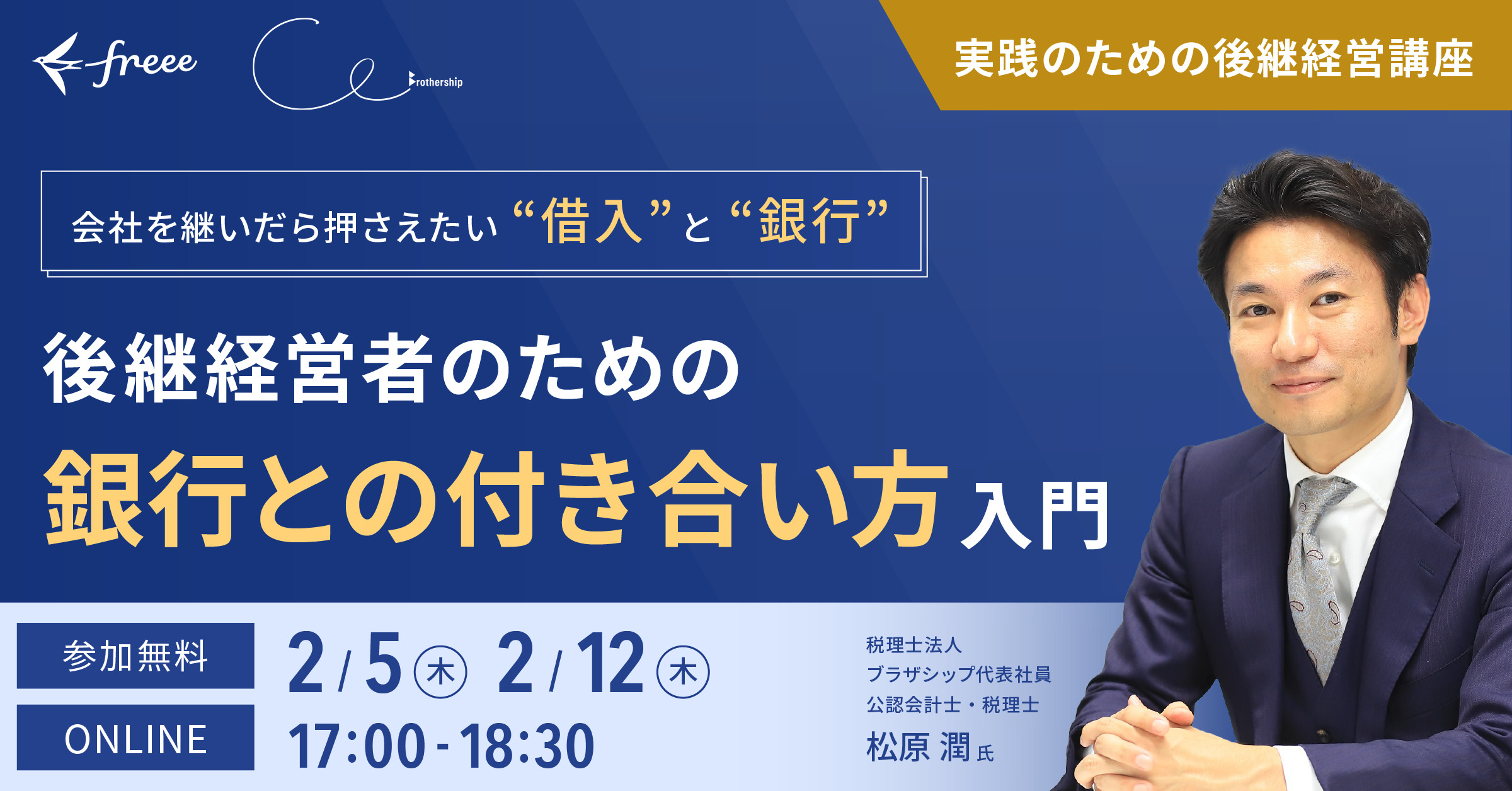

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

英文契約書のリーガルチェックについて

おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

おすすめ資料 -

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築

おすすめ資料 -

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

おすすめ資料 -

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

おすすめ資料 -

レイオフとは?リストラ・解雇との違い、メリット・デメリット、日本での実態まで整理

ニュース -

領収書の偽造は犯罪!刑罰・見破り方・防止策を徹底解説

ニュース -

2025年の「早期・希望退職」 1万3,175人 2年連続で1万人超、「黒字リストラ」が定着

ニュース -

契約書の表記ゆれチェック方法を解説|Wordと専用ツールの精度も比較

ニュース -

2025年、上場廃止への「TOB・MBO」は112社 TOBの買い手は約30%がアクティビストを含む「ファンド」

ニュース -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

おすすめ資料 -

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果

おすすめ資料 -

1月23日~1月29日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

ニュース -

法務DXの失敗はなぜ起こる?現場に根付く導入の3ステップを解説

ニュース -

【最大16,000円】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』に参加してAmazonギフトカードをGET!

ニュース -

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!

ニュース -

ライセンス契約とは?主な種類・OEM契約との違い・契約書の記載項目までわかりやすく解説

ニュース