公開日 /-create_datetime-/

【IPO特集】IPO準備のための反社チェック・コンプライアンスチェックとは? / ソーシャルワイヤー株式会社

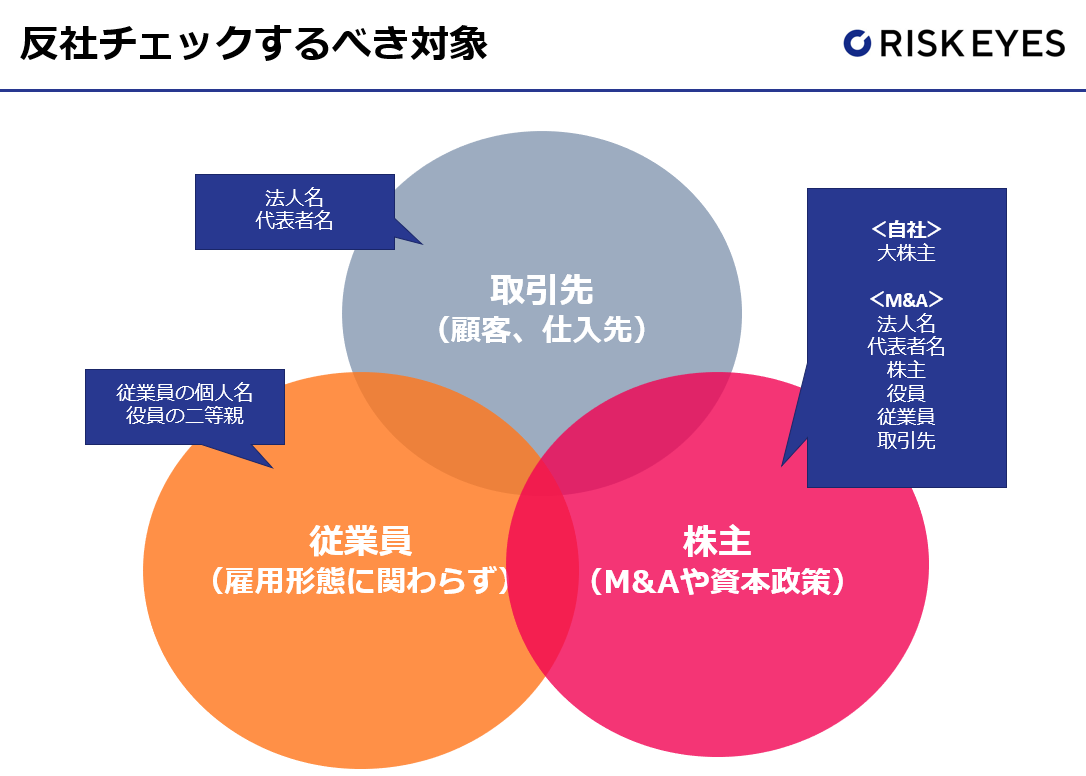

「取引先」「社員」「株主」に反社会的勢力との関係が疑われる人物や組織がいないか、取引前にチェックすることを『反社チェック』『コンプライアンスチェック』と呼びます。

2007年、政府から『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(以後、企業暴排指針)』が発表されて以降、企業が反社会的勢力へ資金を流すことのないよう、各省庁や地方自治体、銀行など国内のあらゆる機関が規制を強化してきました。

ただ、反社会的勢力の排除についてガイドラインは発表されたものの、具体的なチェック方法は企業へ託されており、「どうやって調査すればいいのか?」模索している企業も少なくありません。

そこで今回は、IPO準備のための反社チェック・コンプライアンスチェックについて、反社チェックがなぜ必要なのか、注意点や体制構築のポイントをソーシャルワイヤー株式会社RISK EYES運営事務局の宮澤裕子氏に解説して頂きました。

ソーシャルワイヤー株式会社

2006年9月設立。『ビジネスプラットフォームの創造へ ~BUILDING A BETTER ADVANCE~』をビジョンとし、デジタルPRと新しいワークスタイルを提案。また、2015年の上場の経験を基に、反社チェックサービス『RISK EYES』を開発・提供に至る。どうしてIPO準備企業は反社チェックが必要なのか?

前述した企業暴排指針を受けて、東証や大証などの取引所を傘下に持つ日本取引所グループでは『反社会的勢力排除に向けた上場制度及びその他上場制度の整備について』を発表し、以後、公益または投資者の保護の観点から、上場申請会社が反社会的勢力排除のための体制を整備し、運用しているかについて審査を行っています。

万が一、反社とのかかわりが発覚した場合、株価に多大な影響が出てしまい、投資家や市場に大きな影響を与えてしまうため、上場審査項目になった反社チェック。上記のことから、IPO準備企業にとって『反社チェック』は必須の業務となります。

そのエンジェル投資家は大丈夫? イグジットの道がなくなる落とし穴

では、IPO準備企業はいつごろから『反社チェック』に取り組めばいいのか?

結論、まだ『反社チェック』をやっていない場合、早急に着手することをお勧めします。

なぜなら、「株主」「社員」「取引先」に反社会的勢力との関係が疑われる人物や組織がいれば、資金調達もイグジットも不可能となるからです。

たとえば、株主の中に素性の怪しいエンジェル投資家がいて、その人物と反社会的勢力との関係が問題になった場合、ラウンドをクローズするには株を買い取らなければいけないという事態になりますが、買い取れるほどの資金は手元になくどうすることもできなくなった、というケースは少なくありません。

また、役員は社内・社外問わず過去の経歴をすべて洗う必要があります。「過去反社会的勢力との関わりが疑われた子会社を抱える企業の社外取締役に就任していたことがあった」という、役員に直接反社との関与がない場合でも、イグジットが不可能になるからです。

これらの問題が発覚してから『反社チェック』体制の構築に着手では、IPOに影響が出る可能性があります。さらにIPO準備企業は企業規模が急激に大きくなることも多く、規模が小さいうちから仕組みに盛り込んでしまったほうが楽なのは間違いありません。

新規取引先との契約前や、従業員の内定通知書発行前、資金調達の投資契約書締結前など、日常のオペレーションに簡単にでも組み込んでおくことをお勧めします。

コロナ禍だからこそ!新取引先と信用して取引するための反社チェック

2020年は、コロナウイルスの影響をきっかけに、ビジネスモデルを変えて自社サービスのターゲットの裾野を広げる企業も多いようで、大手に比べるとネームバリューが乏しい中小・零細企業と取引する際のリスク回避として「『反社チェック』の体制を取り入れたい」というお声を多くいただきました。

反社会的勢力との取引を疑われることは、金融機関や投資家、証券市場、顧客、従業員、メディアなど、あらゆるステークホルダーからの信用を一気に失うことになります。

中小・零細企業の不祥事はニュースに大きく取り上げられることも少ないため、取引前の反社チェックを行うことで、反社会的勢力との関与だけでなく、「過去に行政処分を受けていないか」「脱税など反市場的行動を起こしてないか」など、相手先が健全であるかを事前に確認できます。

従業員の不祥事は企業が責任を取る時代に

『反社チェック』というと、調査対象として販売先・仕入れ先だけに注目されがちですが、採用予定者に対してのチェックへの興味も高まっています。

コロナ禍において、「オンライン面談」を取り入れた企業も多いのではないでしょうか。オンライン面談の場合、相手のことが画面越しでしかわからず、情報量が少ないため、採用予定者の人柄や業務実績を知るために『リファレンスチェック』『バックグラウンドチェック』の実施が注目されています。その一環で『反社チェック』も取り入れたいという企業からのお問い合わせが増えました。

近年は個人情報保護の観点で、前科があっても執行猶予期間が終わると申告義務がなく、人事・採用担当者が雇⽤時に⾃発的に調査しないと判明しません。

また、SNSが発展していくにつれ、従業員によって炎上動画が投稿されてしまうなど、企業にとって致命的な不祥事が過去に何度も発生しています。しかしニュースになるのはほんの一部で、ほとんどの場合は実名報道されず、5chのような掲示板やブログに詳細がアップされます。もちろん、SNSに上がっている情報は不確定なものなので、それだけで結論を出すのは性急すぎますが、ネガティブな情報を把握しておくことも重要です。

従業員が不祥事を起こしたときに、責任を問われるのは企業です。

昨年、大手芸能事務所に所属するタレントさんが、反社会的勢力の集まりに出席していた、ということが大きな社会問題になりましたが、不祥事に対してステークホルダーからは、「不祥事が起こりえるかもしれない状況を把握していなかった企業が悪い」というレッテルを貼られてしまいます。

そのため、万が一の事態が起こったときに、ステークホルダーに対し『反社チェック』や『リファレンスチェック』『バックグラウンドチェック』をやっていたと明言できるかは、会社の存続にも影響を与える危機的事態を回避する一つの手段になりえます。

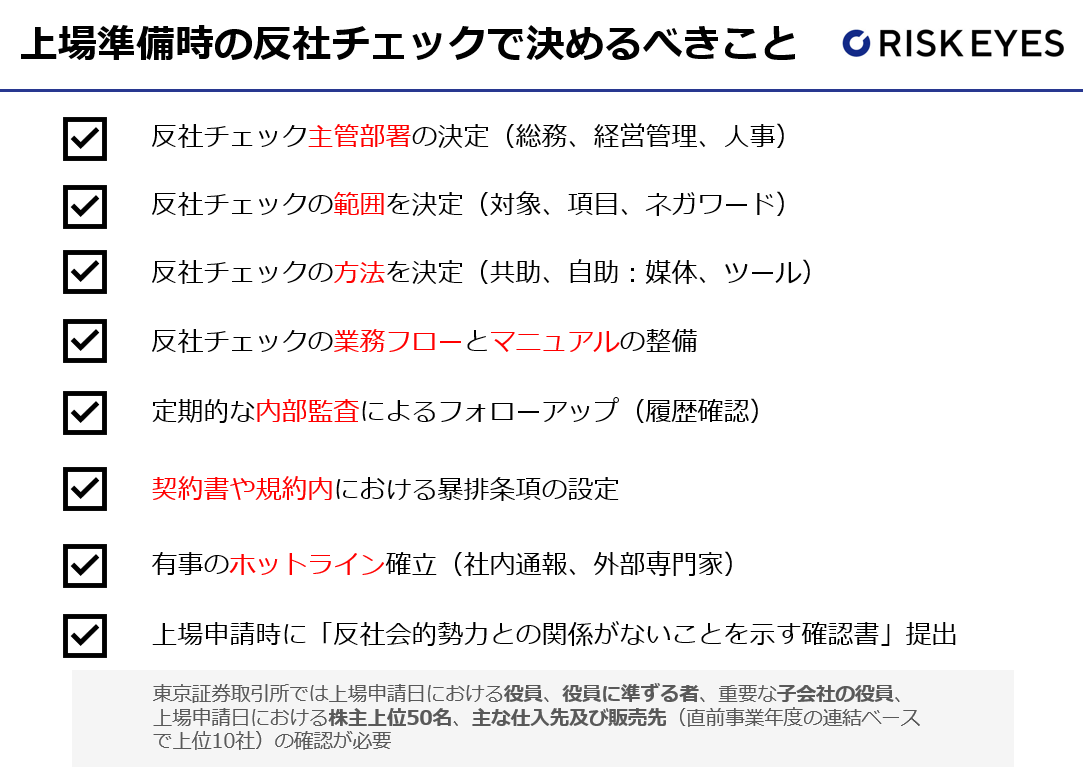

IPO準備企業が行うべき反社チェック体制構築の取り組み方は?

日本取引所グループが反社チェックに対して重要視しているのは「本質的な反社チェックの運用ができているか」ということです。

反社チェックをどういう方法、どういうツールを使って行うのかというところは定められておらず、重要なのは、その企業の経営者や主たる責任者が、自分の会社のどこにリスクが潜んでいるのかを把握出来ていて、かつそのリスク回避のための取り組みが運用されているかどうか。

業種やビジネスモデルによって反社会的勢力が入り込んでくる導線は異なるため、自社のリスクポイントやリスクの大きさを正確に把握し、回避のための仕組みが運用されていることが重要だということです。

また、『反社チェック』は主幹事証券の引受審査の段階から審査対象となりますが、証券会社によって考え方に差がありますので、事前に主幹事証券と協議し、チェック方法について十分確認しておく必要があります。

『反社チェック』は日々の業務フローに組み込むべきものですので、人件費や手間がかかりすぎてしまうと、精度の高いチェックを続けるのは難しいでしょう。本質的なリスク回避ができなければチェックの意味がなくなってしまうため、主幹事証券とは継続して実施できる効率的な『反社チェック』体制を構築できるよう検討すべきです。

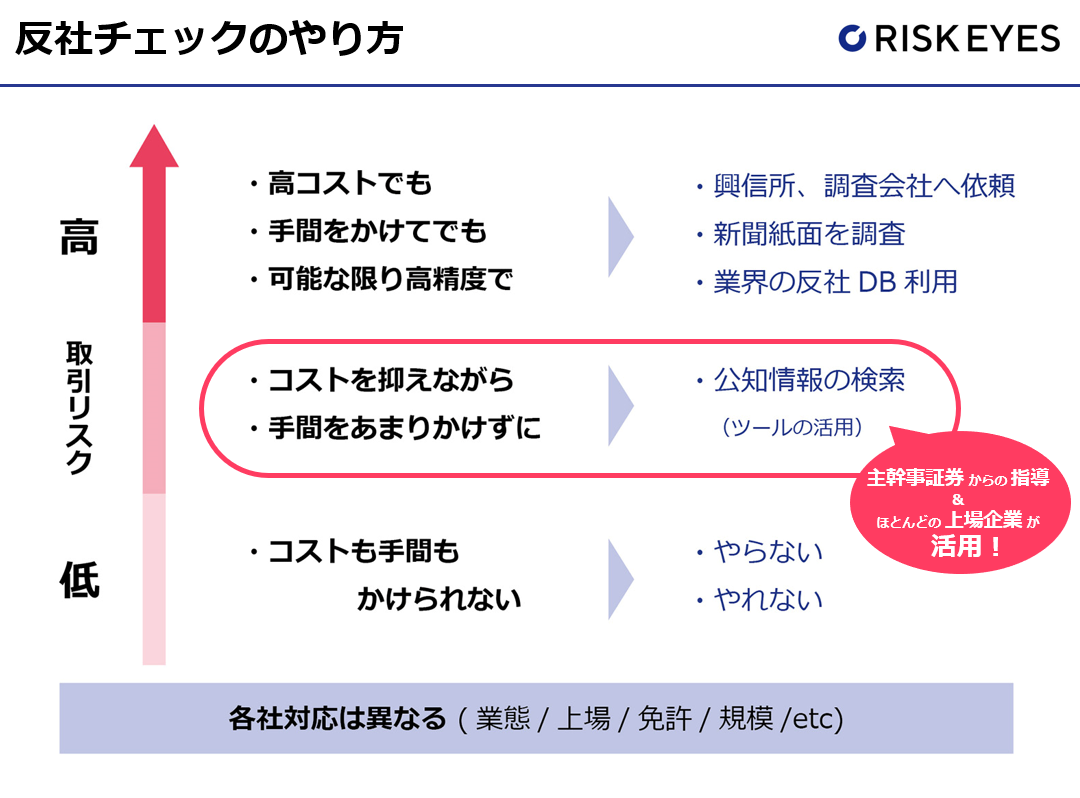

反社チェックの具体的手法は?

IPO準備企業の多くは、主幹事証券の指導の下、公知情報の検索を行い、検索後、インターネット上の情報や新聞記事データの内容から取引してもよいか判断します。

※異なるデータソースを検索することで調査が補完されるという考えのもと、2つ以上の手段で反社チェックを実施することが推奨されています。

・インターネット上の情報を検索する

・新聞記事データを検索する

・公知情報より独自で収集した反社会的勢力情報データベースを検索する

・新聞記事・WEBニュース記事を同時検索できる反社チェック専用ツールで検索する

また、どのようなキーワードでチェックを実行したのか、そしてその結果こう判断した、という運用履歴を残し、それを積み上げていきます。

しかし、ここでネックになるのが、公知情報はもともと反社チェックのための情報源ではないということです。反社会的勢力に関与している記事がピンポイントでヒットせず、反社情報とは無関係な情報も検索に引っかかってしまいます。その結果、閲覧対象の情報が膨大な量になってしまい、必要な情報を取捨選択するのが難しくなり、そのチェックに当たる人の手間や人件費が膨大となります。

効率的な反社チェックを行うなら反社チェック専用ツールを使うべき

『反社チェック』はIPOしたら終わりではなく、IPO後も実施していかなければならない業務です。「取引先」「社員」「株主」に対し、初回チェック(就任時、採用時、取引開始時など)と定期チェック(原則年1回)を行い続け必要があります。

しかし、IPO準備企業の多くは、膨大にある審査対応の中、リスク回避のための『反社チェック』体制を構築すべきところ、形式的な『反社チェック』体制を構築してしまいがちです。

できる限りコストと手間を抑えつつ、なるべく高めて精度をチェックしたいという場合、当社が提供する「RISK EYES」などの反社チェック専用に開発されたツールを活用することで、最初から不要な情報を省いてくれ、必要な情報のなかからチェックすることが可能になるため、効率の良い反社チェックが可能になります。

IPOのその先も、リスク回避として機能する『反社チェック』を目指して、効率的な体制構築をおすすめします。

RISK EYES

https://www.riskeyes.jp/上場時に、取引先の反社会的勢力・犯罪・不祥事への関与を調査する反社チェック業務で苦労した自社の経験をもとに開発された反社チェック専用ツール。API連携・リストでの一括調査・風評・海外企業チェックも可能。

ソーシャルワイヤー株式会社

設立 2006年9月本社住所 東京都港区芝浦3-9-1 芝浦ルネサイトタワー6階

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集

おすすめ資料 -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例

おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

おすすめ資料 -

④労災事故発生時の対応と届出│労災についての実務上の留意点

ニュース -

お役立ち道の人づくり/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第9話】

ニュース -

25年のサイバー攻撃18%増、AIが悪用の主流に チェック・ポイントが最新リポート発表

ニュース -

価値創造へのチャレンジ!/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第8話】

ニュース -

管理部門の今を知る一問一答!『働き方と学習に関するアンケート Vol.3』

ニュース -

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

おすすめ資料 -

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

おすすめ資料 -

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

おすすめ資料 -

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!

おすすめ資料 -

半休とは?有給や時間休の違い・取得ルール・就業規則での定め方をわかりやすく解説

ニュース -

③労災事故発生時の対応と届出│労災隠しによる事業の影響

ニュース -

「永年勤続報奨金制度」を新設するシーラホールディングス。ベースアップと確定拠出年金拡充で人的資本投資を強化

ニュース -

『不調になってから』では遅い Smart相談室が描く、個人と組織の成長が一致する職場のつくり方

ニュース -

2026年版「働きがいのある会社」ランキング発表 全部門で日系企業が首位を獲得

ニュース