公開日 /-create_datetime-/

目次【本記事の内容】

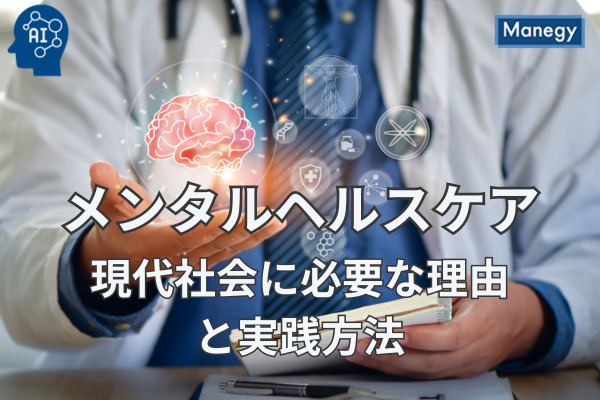

メンタルヘルスの重要性

近年、社会の中で「メンタルヘルス」という言葉を頻繁に見聞きするようになりました。これは単にトレンドや流行から来るものではなく、現代社会の生活様式、ストレス、人間関係などの変化に伴い、精神的な健康を保つことの重要性がより一層注目されているからです。

なぜメンタルヘルスケアが必要なのか

メンタルヘルスは、人間の健康において重要な役割を果たしています。肉体的な健康と同様に、精神的な健康も疎かにすることなく、日々の生活の中でバランスを保つ必要があります。その背景には、メンタルヘルスが人間の思考、感情、行動、そして全般的な生活の質に直結しているからです。

精神的な問題があると思考力や判断力が低下し、仕事や人間関係に支障をきたすこともあります。また、長期的な視点で見ると、メンタルヘルス不調は心疾患や免疫力低下、加齢による認知機能の衰えなど、身体的な問題にもつながるとされています。

メンタルヘルス不調の影響

メンタルヘルス不調が身体や心、そして生活全体に与える影響は計り知れません。肉体的な症状としては、頭痛や胃痛、不眠、食欲不振などが挙げられます。精神的な症状としては、不安や抑うつ、いらだち、集中力の低下などがあります。

そして、こうした症状は日々の生活にも大きな影響を与えます。例えば、職場でのパフォーマンス低下や人間関係のトラブル、家庭内でのコミュニケーション不足など、あらゆる場面で問題を生じさせる可能性があります。

メンタルヘルスケアの法的背景

メンタルヘルスケアに関連する法律としては、労働基準法や労働者災害補償保険法があります。これらの法律は、労働者の安全と健康を守るために定められています。特に、過重労働やパワハラ、セクハラなどの労働環境が労働者のメンタルヘルスに悪影響を及ぼすことを防止する役割を果たしています。

また、労働者がメンタルヘルス不調により働けなくなった場合の補償や復帰支援も規定されています。法律による規定があることは、働く側としても、働かせる側としても、メンタルヘルスケアの重要性を知る一つの指標となります。

メンタルヘルスケアの実践方法

メンタルヘルスケアは、現代では非常に大切なテーマであります。精神的なストレスや疲れは、体調不良や病気を引き起こす原因にもなります。自己ケアから職場でのケア、専門家によるケアまで、多面的にアプローチすることで心の健康維持につながるため、日常的な行動から改めてみると良いでしょう。

自己ケアの方法

自己のメンタルヘルスケアとは、自らの心の健康を維持・改善する技術のことを指します。例えば、適度な運動はストレス解消につながります。体を動かすことでエンドルフィンという快感ホルモンが分泌され、自然と気持ちが楽になるでしょう。また、良質な睡眠も重要です。質のよい睡眠を確保することで、心身の疲労回復はもちろん、ストレスホルモンの分泌を抑える効果もあります。

さらに、趣味やリラクゼーションに時間を持つことも大切です。趣味を持つことで自己肯定感が上がり、ストレス発散につながるでしょう。

職場でのケア方法

職場でのメンタルヘルスケアもとても重要です。ここでは、職場環境の改善や休憩時間の確保、上司や同僚とのコミュニケーションの充実が大切です。例えば、適切なコミュニケーションを図ることで、ストレスやミスの原因となる誤解を減らすことができます。また、休憩時間をしっかりと取ることで、仕事の疲労を解消し、ストレスを軽減できるでしょう。

また、職場全体でメンタルヘルスを重視する風土作りも重要です。例えば、メンタルヘルス研修を定期的に行うなどして、職場全体で心の健康を支え合う仕組みを作ることが求められます。

専門家によるケアの方法

さらに、専門家によるケアも必要な場合があります。心理的な問題やストレスが深刻化していると感じたとき、専門医やカウンセラーと相談することも一つの方法です。これらの専門家は、個々の状況にあわせたアドバイスやケアを提供します。

また、自己ケアや職場でのケアがうまくいかない場合も、専門家の力を借りることが必要となるでしょう。専門家は独特の視点やスキルを持ち合わせており、具体的な改善策を示してくれます。より専門的なケアが必要な場合や、自分一人で抱え込むのが辛い時には、躊躇せずに専門家の意見を求めてみてください。

メンタルヘルスが良好な環境の作り方

メンタルヘルスが良好な環境とは、その場が人々の心の安定を保つ基盤となっている状態を指します。現代社会では、厳しい状況や日々のストレスからくるメンタルヘルスの問題がよく見られます。その対策として、心地よい環境を整える事が重要です。そのために必要なことは、良好なコミュニケーションのスキル、互いの理解を深める活動、そしてストレス解消方法の共有です。

良好なコミュニケーションのスキル

良好なコミュニケーションのスキルは、メンタルヘルスの維持に欠かせません。メンバー同士が互いの思いや考えを適切に伝え、理解し合うことで、互いのバランスを維持し、ストレスの蓄積を防ぎます。具体的には、相手の意見を尊重し、否定的な態度をとらず、建設的なフィードバックを与えることが大切です。また、自分の意見を伝える際も、言葉遣いや態度、表情などに気を付け、相手の立場や気持ちを尊重することが重要です。

互いの理解を深める活動

理解を深めるための活動は、チームの結束力を高め、メンタルヘルスの維持に寄与します。例えば、定期的に行われるチームビルディングのイべントは、メンバー同士の交流を深め、互いの価値観や思考パターンを理解する良い機会です。

さらに、個別のメンター制度を設けることで、一人ひとりの悩みや困り事を共有し、解決策を導き出すことが可能です。これらの活動を通じて全体としての理解を深めることが、メンタルヘルスにおいてもプラスに働くでしょう。

ストレス解消方法のシェア

ストレス解消方法の共有は、メンタルヘルスの良好な環境を維持するための重要な要素です。ストレスの蓄積は、パフォーマンスの低下や、人間関係の悪化、的外れな判断等、様々な問題を引き起こします。

この問題を解消するためには、メンバー同士でそれぞれのストレス解消方法を共有し、新たな方法を見つけたり気づきを得ることが重要です。共有会を定期的に設ける事で、互いのストレス解消方法を理解し尊重し合うことができ、これによって全体としてのメンタルヘルスの維持に貢献するでしょう。

メンタルヘルスケアの取り組み事例

一人ひとりが心地よく、健康に生きていくためには、自分だけでなく周囲も含めた精神的なケアが必要とされています。ここでは企業のメンタルヘルスケアの取り組み事例について紹介します。

企業の取り組み事例

働き手のメンタルヘルスを保つ企業の取り組みは多岐に渡ります。ある企業では、定期的に心理カウンセラーが社内を訪れ、従業員一人ひとりと面談する時間を設けています。これは匿名性を保ちながら心の悩みを相談できる場を提供することで、精神的な負担を感じている社員のサポートをしています。また、別の大手企業では、ストレスチェックを義務付け、結果をもとにしたフォローアップや、ストレス軽減のための職場改善を行っています。忙しい業務中でも仕事とメンタルヘルスのバランスを保つよう導いているのです。

メンタルヘルスケアの専門家と連携する方法

身近な人の支えがあれば自分一人で抱え込むことなく心の問題を共有することができます。しかし、プロフェッショナルな視点や知識が必要な場合、メンタルヘルスの専門家へのアプローチも考慮するべきです。メンタルヘルスケアの専門家と連携する方法について詳しく説明していきます。

投薬治療の利用

メンタルヘルスの問題に対しては投薬治療も有効な手段の一つです。専門家の中には精神科医など、薬物治療を行うことができる専門職もいます。様々な種類のメディケーションがあり、個々の症状や体質、ライフスタイルに合わせて処方が可能です。

しかし、薬物治療は一時的な対処に過ぎないことを理解することが重要です。根本的な解決に向けた助けにはなりますが、長期的な健康維持のためには問題と向き合う姿勢や生活習慣の見直しも必要です。また、薬物の副作用や依存性も考慮しなければなりません。それらを考えると、適切な投薬治療を受けるためには専門家とのコミュニケーションが不可欠となるでしょう。

カウンセリングの利用

専門家の中には心理カウンセラーのように、話を聞いて理解することで支援を提供する職業もあります。カウンセリングを利用することで、自己理解を深めたり、問題解決の手がかりを見つけたりすることができます。また、自分自身の思考や感情についての洞察を得ることができますし、それによって自己成長に繋げることも可能となります。

ただし、カウンセラーがあなたの問題を直接解決するわけではないことを理解しなければなりません。彼らの主な役割は、あなたが自分自身を理解し、自身で問題を解決する道筋を見つけるためのサポートを提供することです。したがって、カウンセリングを最大限に活用するためには自身の心の開放と、積極的な自己改革の意識が求められます。

自助グループへの参加

自助グループは、同じ悩みを抱え、共感し合いながら支え合う場です。専門家のサポートも重要ですが、実際の経験者からの助言や共感は貴重な力となります。自助グループに参加することで、自分だけの問題ではないという事実を実感することができます。

しかし、自助グループのすべてが自分に合っているとは限りません。各グループはその文化や価値観があり、適合しない場合もあります。したがって、自信がない場合はいくつかのグループに参加してみることを勧めます。しっかりと自分自身を理解し、自分に合ったグループを見つけることも大切なステップとなります。

メンタルヘルスに関する3つの誤解

メンタルヘルスは、個々の精神の状態について深く理解し、それを保つための学問分野です。しかし、社会的にも多くの誤解があります。それらは無知や偏見が生むものであり、結果的にはその人自身の心の健康や、周囲の人との関係に悪影響を及ぼすこともあります。この章では、そのような誤解の中から、特に誤解が多い5つを取り上げ、明らかにしていきます。

誤解1:メンタルヘルスは弱さの表れ

力強く生きるためには、メンタルが必要と言われる一方で、「メンタルヘルスの問題を持つこと」=「心が弱い」と考え、蔑んだり貶めたりするような誤解が存在します。これは全くの誤りであり、メンタルヘルスの問題を持つことが個々の能力や資質と直接関係しているわけではありません。それは生活環境や経験、その時点での心身の状態など、さまざまな要因が複雑に絡み合った結果であることを理解することが必要です。また、メンタルヘルスを維持しようとすること自体が、強さを示すことでもあります。

誤解2:自力で解決するべき

メンタルヘルスに関する誤解の一つに、「自分の心の問題なのだから自力で解決すべき」という考えがあります。一部の人にはそのように耐え抜く強さがあるかもしれませんが、それは例外であり多くの人は支援が必要です。メンタルヘルスの問題は医学的な側面も持つため、専門家の助けを求め、対処するべきです。

また、まわりの理解と援助があれば、その人が問題を乗り越えていく力は強くなるでしょう。自力で解決しようとする考えは、むしろ問題を深刻化させてしまう可能性があります。

誤解3:仕事に影響を及ぼさない

メンタルヘルスの問題は、当然ながら仕事にも影響を及ぼします。仕事のパフォーマンスや対人関係、あるいは職業生活そのものに影響を及ぼすことがあります。メンタルヘルスの問題が仕事に影響を及ぼさないという誤解は、その本質を理解していない証拠でしょう。理解と対策が適切であれば、仕事で成功を収めるための力を回復させることも可能です。それは個々の幸せだけでなく、組織全体の生産性向上にも繋がるのです。

自己診断チェックリスト

自己診断チェックリストは、私たち自身の心身の状態を適切に理解し、自己管理を行うための非常に有用なツールです。自己認識を深めるだけでなく、何か問題があると気づくことができれば早期に対策を講じるきっかけにもなります。しかし、このチェックリストは所詮、自己診断の一環であり、専門の診断を代用するものではないことを理解することが重要です。

メンタルヘルス状態の自己診断法

メンタルヘルス状態の自己診断法には、以下のような要素があります。気分の変化、興味の喪失、眠れない、食欲不振、やる気が出ない、人間関係の変化などの身体的・精神的な変化を見つめていくことが大切です。

しかし、これらの自己診断が幸福感やライフスタイルを引き下げてしまうような結果を導く場合、無理に自己診断を試みない方が良いでしょう。自己診断は、ただ単に自分自身を理解するためのもので、自己否定や自責の念につながることなく、自己の認識を深めていきます。

当てはまる項目が多いほど注意が必要

自己診断チェックリストにおいて、当てはまる項目が多いほど注意が必要です。例えば、不眠、怒り、何もやる気が出ないなどの状況が多い場合、あるいはこれらの状況が長期的に続く場合、それらはストレスや心身の不調のサインである可能性が高いです。

ただ、これらが一時的なものであるか、本当に問題があるのかまでは自己診断だけでは判断しきれません。それゆえ、自分のメンタル状態に不安を感じた場合、専門家に相談することが肝心です。

専門家への相談の重要性

専門家への相談は、メンタルヘルスの状態を客観的に理解し、適切なケアを受けるためにはとても重要です。自己診断チェックリストが示す結果が必ずしも絶対的なものではなく、あくまで自己管理の一環と考えるべきです。

専門家に相談することで、自己診断の結果を客観的に評価してもらうことができます。また、自己診断によって気付かされた問題点に対してプロフェッショナルなアドバイスを受けることで、自身のメンタルヘルスをより適切に保つことが可能となります。

メンタルヘルスケアの未来展望

近年、メンタルヘルスケアの重要性認識が深まりつつあります。高まるストレス社会で、心の健康状態は個々の生活から企業の成績、社会全体の底力まで、直接または間接的に大きな影響を及ぼすのです。この記事では、その未来展望について考察していきます。

テクノロジーの進歩とメンタルヘルス

先端科学が進化するなか、テクノロジーの力を利用したメンタルヘルスケアが存在感を増しています。AIやVRが取り入れられ、本人が気づかない内心の変化を見抜いたり、リアルな刺激を用いてストレスを軽減させる試みが進行中なのです。

産業界でも、過重労働による労働者の心身問題を防ごうと、AIを活用したヘルスケアシステム開発が活発に進められています。人間の心理状態を理解し、効果的なケアを提供しうるAIが、メンタルヘルスケアに革命をもたらすかもしれません。その他、遠隔地からでも受けられるテレメンタルヘルスなども進化してきています。

メンタルヘルス教育の必要性

社会全体のメンタルヘルスレベル向上に向けて、教育の場でもメンタルヘルス教育が求められています。それは、自分自身の心の状態認知、ストレスコーピングスキル習得、メンタルトラブルへの理解と対応など多角的な視点からの取り組みが必要とされているのです。

これには子供から大人まで、すべての年代にわたる継続的な教育が不可欠となります。また、高齢化社会では特に、年齢を重ねた方々のメンタルヘルス問題も注視する必要があります。これらを推進することで、ストレス社会においても健康で居続ける可能性を高めることができるのです。

より包括的な社会制度への期待

メンタルヘルスは個々の問題から、社会全体の問題へと拡大しています。そもそもの根本的な問題解決には、国や地域の社会システム改革が必要です。例えば、働き方改革による長時間労働の是正、ストレスの軽減を目指す企業の組織風土改善などが考えられます。

また、メンタルヘルス問題の負担を軽減する支援策や治療費の補助など、包括的な社会制度が求められています。未来のメンタルヘルスケアについては、これらの社会全体での対策がより一層重要になってくるでしょう。

■参考サイト

企業の未来を守る、メンタルヘルスケアサービス導入ガイド

産業医サービス導入の魅力と効果的な活用方法

うつ病患者への対応:人事が知るべき最善の手法

ストレスチェック制度を成功させる企業とは?

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

-

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

おすすめ資料 -

上場企業の経理担当者が知っておくべきPMIの基礎知識

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

おすすめ資料 -

今からでも間に合う! 中小企業にお勧めな電子帳簿保存対応

おすすめ資料 -

収益改善の成功事例 | 効果的なポイントについて徹底解説!

ニュース -

【中堅社員の意識調査】成長実感が低いほど、離職意向が高まる傾向

ニュース -

平均10.4%賃上げ、初任給30万円へ 荏原実業が中計とKPIで描く、「戦略的」人的資本経営

ニュース -

1か月単位の変形労働時間制|正しく理解できていますか?

ニュース -

業務改善とDXの基本から実践まで|成功事例と進め方をわかりやすく解説

ニュース -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整

おすすめ資料 -

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

おすすめ資料 -

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

おすすめ資料 -

アルムナイ制度導入ケーススタディ+チェックリスト36項目

おすすめ資料 -

採用を「運」から「設計」へ変える――役割貢献制度で実現する、ミスマッチゼロの要件定義とは?

ニュース -

育成しているのに人が育たない?人材育成において会社が見落としている3つの視点

ニュース -

業務改善は「問題点の洗い出し」から|意味・手法・例までわかりやすく解説

ニュース -

【中堅社員の意識調査】管理職志向のない中堅社員、管理職を打診されたら8.3%が「承諾」、25.1%は「辞退」

ニュース -

資本政策 事例|押さえるべき3つのポイントを事例を基に解説!

ニュース